Viele Menschen leiden unter Tagesschläfrigkeit. Vor allem zu bestimmten Tageszeiten haben sie das Gefühl, sich nur wachhalten zu können, indem sie sich die sprichwörtlichen Streichhölzer zwischen die Augenlider klemmen. Diese Schläfrigkeit kann sehr unangenehm und im schlimmsten Fall sogar gefährlich sein, denn natürlich steigt dadurch auch das Unfallrisiko. Tagesschläfrigkeit kann viele Ursachen haben – von einfachem Schlafmangel bis hin zu schlafbezogenen Erkrankungen wie Restless Legs oder Schlafapnoe. Zum Glück gibt es jedoch viele wirksame Gegenmaßnahmen – von der gezielten Ursachenbekämpfung über bestimmte Arzneimittel bis hin zu nicht-medikamentösen Strategien zur Steigerung der Wachheit und Leistungsfähigkeit. Also finden Sie sich nicht einfach mit dem Problem ab, sondern zeigen Sie Ihrem „Streichholz-Syndrom“ die rote Karte!

Schritt Nr. 1: Ursachenforschung

Am besten ist es, Ihrem Schläfrigkeitsproblem in mehreren Schritten zu Leibe zu rücken. An erster Stelle sollte dabei die Ursachenforschung stehen: Denn wenn Sie nicht wissen, warum Sie so oft „Streichhölzer brauchen“, wird es Ihnen kaum gelingen, das Problem in den Griff zu bekommen. Der erste Schritt besteht also darin, der Ursache Ihrer Schläfrigkeit auf die Spur zu kommen, wozu Sie – zumindest in schwereren Fällen – wahrscheinlich auch die Hilfe Ihres Hausarztes oder eines Schlafmediziners brauchen werden. Hier ein Überblick über die wichtigsten Ursachen von Tagesschläfrigkeit:

- Es gibt verschiedene körperliche und psychische Erkrankungen, die müde oder schläfrig machen können (z. B. ein unbehandelter Diabetes mellitus oder eine Depression).

- Auch Medikamente können hinter Ihrem Schläfrigkeitsproblem stecken. 15 bis 20 % aller zugelassenen Arzneimittel beeinträchtigen nach Angaben der Hersteller sogar die Fahrtüchtigkeit – darunter auch viele Sub- stanzen, die man auf den ersten Blick viel- leicht für harmlos halten würde, wie beispielsweise bestimmte Medikamente gegen Allergien, Antidepressiva oder Blutdrucksenker. Also schauen Sie unter der Rubrik „Unerwünschte Nebenwirkungen“ im Beipackzettel des Arzneimittels nach, das Sie im Verdacht haben, oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker!

- Ferner gibt es verschiedene Schlafstörungen und schlafbezogene Erkrankungen, die dazu führen können, dass Ihnen tagsüber immer wieder die Augen zufallen. Vielleicht leiden Sie sogar an so einem medizinischen Schlafproblem, ohne es zu wissen – z. B. an einer obstruktiven Schlafapnoe (krankhaftem Schnarchen mit Atemaussetzern) oder einem Restless Legs Syndrom (der „Krankheit der unruhigen Beine“, kurz: RLS)! Es kann je- doch auch sein, dass eine solche Erkrankung bei Ihnen zwar bereits diagnostiziert und behandelt wurde, aber vielleicht trotzdem noch nicht richtig eingestellt ist.

Lassen Sie das Problem nicht auf sich beruhen! Vielleicht haben Sie anhand der obigen Liste bereits einen konkreten Verdacht im Hinblick auf die Ursache Ihrer Tagesschläfrigkeit geschöpft? Dann sprechen Sie Ihren Arzt oder Schlafmediziner darauf an! Dauerhafte Schläfrigkeit sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen – schon allein deshalb, weil das Unfallrisiko im Straßenverkehr dadurch deutlich ansteigt. Aber auch Ihre Lebensqualität und Ihre berufliche Leistungsfähigkeit können darunter leiden.

Schritt Nr. 2: Wachheitsmanagement

Nicht immer ist es möglich, der Ursache von übermäßiger Tagesschläfrigkeit auf die Spur zu kommen bzw. sie so wirksam zu behandeln, dass sie völlig verschwindet. Beispielsweise ist es manchmal schwierig, ein Restless Legs Syndrom mit den dafür zur Verfügung stehenden Medikamenten hundertprozentig in den Griff zu bekommen: Patienten mit schwerem RLS leiden oft trotz guter medikamentöser Therapie immer noch unter Beschwerden, die ihren Schlaf stören und zu Tagesschläfrigkeit führen. Außerdem verlieren manche Medikamente mit der Zeit ihre Wirkung oder rufen als unerwünschte Nebenwirkung wiederum Müdigkeit hervor.

Auch bei der Behandlung einer obstruktiven Schlafapnoe kann es Probleme geben – von CPAP-Unverträglichkeit bis hin zu einer gewissen Restschläfrigkeit, unter der manche Patienten selbst dann immer noch leiden, wenn ihre schlafbezogene Atemstörung eigentlich gut eingestellt ist. Außerdem gibt es natürlich auch Menschen, die von Natur aus stärker zu Schläfrigkeit neigen als andere. Und es gibt auch bestimmte Arbeitsbedingungen (z. B. monotone Tätigkeiten oder Schichtarbeit), die einem das Wachbleiben erschweren.

Solche Menschen brauchen spezielle Strategien, um wach und geistig fit durch den Tag zu kommen. Für ein besseres Verständnis dieser Maßnahmen (die man in der Schlafmedizin als Vigilanz- oder Wachheitsmanagement bezeichnet) sind zunächst ein paar Hintergrundinformationen über den menschlichen Schlaf-Wach-Rhythmus hilfreich.

Unser Wachheitsprofil:

eine echte Berg-und-Talbahn

Fast alle wichtigen Funktionen unseres Körpers und Gehirns unterliegen tageszeitlichen Schwankungen: Sie sind zeitlich festgelegt und verändern sich im 24-Stunden-Rhythmus.

Das gilt auch für unsere Wachheit und unser Schlafbedürfnis: Je länger wir wach sind, umso mehr steigt das Schlafbedürfnis an – bis uns irgendwann die Augen zufallen. Wer einmal versucht hat, sich die ganze Nacht über wachzuhalten, der hat diese Erfahrung sicherlich auch schon gemacht. Diese sich allmählich aufbauende Schläfrigkeit bezeichnet man als Schlafdruck. Nachts, wenn wir schlafen, sinkt der Druck dann allmählich wieder ab.

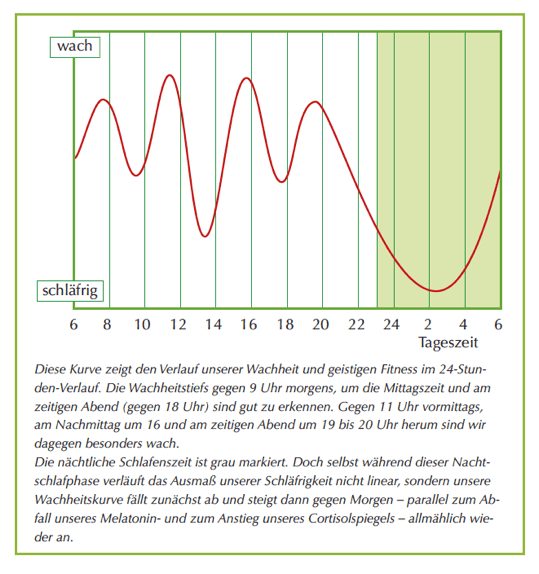

Trotzdem ist es nicht so, dass wir im Lauf des Tages kontinuierlich immer schläfriger werden. Denn der Grad unserer Schlafbereitschaft hängt nicht nur vom Schlafdruck ab, sondern auch von unserem Schlaf-Wach-Rhythmus; und der verläuft nicht linear, sondern in Wellen. Genau wie unser Schlaf in ungefähr 90-minütige Schlafzyklen unterteilt ist, die sich im Lauf einer Nacht mehrfach wiederholen, verläuft auch unser Tag in 90-minütigen Rhythmen: Kurze schläfrige Phasen – sogenannte Schlaffenster – treten alle anderthalb bis zwei Stunden auf. Noch ausgeprägter ist dieser „Schlaffenster-Effekt“ alle drei bis vier Stunden: Dann werden wir vorübergehend richtig müde.

Am deutlichsten spüren wir das gegen 13 oder 14 Uhr als Mittagstief (das viele Menschen, die es sich leisten können, klugerweise zu einem kleinen Schläfchen nutzen). Aber auch gegen neun Uhr morgens und am zeitigen Abend erleben wir ein kleines Wachheits- und Leistungstief, wenn es auch nicht ganz so ausgeprägt ist wie das berüchtigte Mittagstief, bei dem uns – wenn wir nach dem Mittagessen in der Cafeteria oder Kantine gesättigt an den Arbeitsplatz zurückkehren – oft unwillkürlich die Augen zufallen.

Die Grafik unten veranschaulicht unseren Schläfrigkeits/Wachheits-Rhythmus im Tagesverlauf sehr gut; sie zeigt die kleinen und großen Höhen und Tiefen im Grad unserer Wachheit, die wir durchmachen, bevor wir gegen Abend allmählich immer schläfriger werden und irgend- wann in tiefen Schlummer sinken.

Höhen und Tiefen gezielt nutzen

Wer seinen Schlaf-Wach-Rhythmus kennt, kommt besser durch den Tag – selbst dann, wenn er aufgrund einer Schlafstörung oder schlafbezogenen Erkrankung unter vermehrter Tagesschläfrigkeit leidet. Denn mit diesem Wissen kann man seinen Tagesverlauf zumindest bewusst vorausplanen und seine Wachheits- und Leistungs- höhen bzw. -tiefen berücksichtigen.

Allerdings müssen Sie dabei – zusätzlich zu den typischen tageszeitlich bedingten Wachheits/Schläfrigkeits-Schwankungen – auch noch einen zweiten Faktor berücksichtigen: nämlich Ihren Chronotyp. Denn nicht jeder Mensch ist genau um die gleiche Zeit wach und schläfrig: Es gibt Morgenmenschen (sogenannte „Lerchen“) und Abend- oder Nachtmenschen („Eulen“). Wenn Sie eine Lerche oder Eule sind, ist Ihr Schlaf-Wach-Rhythmus also vermutlich um ein bis zwei Stunden (oder noch weiter) nach vorne bzw. hinten verschoben: Das heißt, als Eule erleben Sie Ihr morgendliches Tief nicht gegen neun und Ihr Mittagstief nicht gegen 13 Uhr, sondern um einige Zeit später; und Sie werden abends auch dementsprechend später müde und gehen später zu Bett.

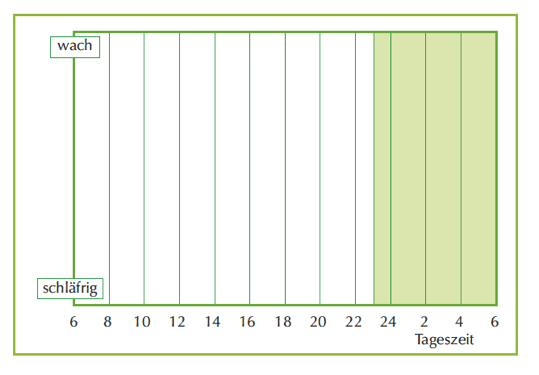

Falls Ihr Schlaf-Wach-Profil also nicht dem Durchschnittstyp entspricht, sondern Sie eher ein Morgen- oder Abendtyp sind, können Sie sich nicht an diesem Diagramm orientieren, sondern sollten Ihre eigene Kurve eintragen. Vielleicht müssen Sie dazu erst mal ein paar Tage lang ein „Wachheitstagebuch“ führen und sich genau aufschreiben, wann Sie normalerweise aufstehen und zu Bett gehen und wann Sie sich im Tagesverlauf besonders wach oder schläfrig fühlen. Mit ein bisschen Selbstbeobachtung ist das aber nicht schwierig – und der Aufwand lohnt sich, denn Sie können Ihre Tage dann in Zukunft viel besser voraus- planen (was vor allem dann wichtig ist, wenn Sie noch mitten im Berufsleben stehen oder wo- möglich gar einen anstrengenden, verantwortungsvollen Job haben, bei dem es auf Wachheit, Konzentration und Leistungsfähigkeit ankommt).

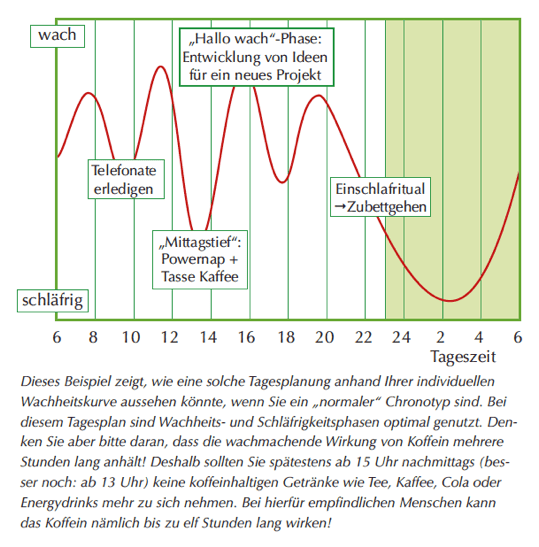

Ihr Tagesplan: Anhand der ins Diagramm eingezeichneten Kurve können Sie nun Ihren Tagesablauf planen:

- In Zeiten, in denen mit einem Wachheitstief zu rechnen ist, sollten Sie nach Möglichkeit keine monotonen Tätigkeiten einplanen und auch nicht Auto fahren. Wenn Sie es sich „leisten“ können (z. B. weil Sie im Home Office arbeiten), können Sie in diese Phase einen kleinen Powernap legen. Auch ein Spaziergang an der frischen Luft (oder beides in Kombination mit- einander) kann Sie wieder wach machen. Und natürlich spricht nichts dagegen, sich zusätzlich auch noch eine Tasse Kaffee oder ein anderes koffeinhaltiges Getränk zu gönnen!

- Wenn Sie gezwungen sind, während solcher Zeiten zu arbeiten, dann planen Sie dafür zumindest etwas anregendere und abwechslungsreichere Tätigkeiten ein: also z. B. keine mechanische Routinearbeit und auch nicht das Anschauen einer Präsentation oder Anhören eines Vortrags, sondern lieber eine Besprechung, ein Kundengespräch oder Telefonate, bei denen Sie (um wieder ein bisschen wacher zu werden) im Zimmer herumlaufen können.

Und so könnte Ihr Plan aussehen …

Stellen Sie mithilfe Ihrer individuellen Wachheitskurve am besten gleich morgens – oder schon am Abend davor – einen ungefähren Plan für Ihre heutigen Aktivitäten auf. Ab zehn Uhr morgens sind Sie (sofern Sie dem „normalen“ Chronotyp entsprechen, also weder ein Morgen- noch ein Abendmensch sind) geistig besonders fit; dann können Sie Arbeiten in Angriff nehmen, die Einfallsreichtum und Kreativität erfordern. Besprechungen sollten Sie auf die Zeit nach der Mittagspause legen, wenn Sie sich um diese Zeit beim

besten Willen keine Powernap-Pause und auch keinen Spaziergang an der frischen Luft erlauben können. Die sozialen Kontakte und der Eifer des Diskussionsgefechts werden dazu beitragen, Sie wachzuhalten! Ab 15 Uhr sind Sie dann wieder wacher und können kompliziertere Aufgaben er- ledigen, die Konzentration erfordern. Denn jetzt werden Sie wahrscheinlich nicht mehr einnicken, auch wenn Sie allein an Ihrem Schreibtisch sitzen.

Notfallmanagement

Am einfachsten ist die Schlaf-Wach-Tagesplanung natürlich für Freiberufler, Selbständige oder Menschen, die im Home Office arbeiten. Es gibt aber auch Arbeitsplätze, an denen man nicht unbedingt immer eine Pause einlegen kann, wenn man gerade eine braucht: z. B. als Chirurg, der mitten in einer Operation steckt, als Handwerker oder Mechaniker, der gerade etwas repariert, als Krankenpfleger usw.

In solchen Fällen müssen Sie zu anderen Tricks greifen: Wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz so hell wie möglich. Licht macht wach! Oder machen Sie das Fenster auf; denn auch die frische Luft und die Kühle können Ihre Schläfrigkeit vertreiben. Und wenn es möglich ist, können Sie vielleicht auch versuchen, zwischendurch im Stehen – z. B. an einem Stehpult – zu arbeiten. Oder trinken Sie einfach eine Tasse Kaffee – und zwar rechtzeitig, bevor Ihnen die Augen zufallen! Die Wirkung von Koffein setzt nach rund 30 Minuten ein.

Ausweg aus der Schläfrigkeitsfalle: der Powernap

Ein „Powernap“ – besonders wirksam in Kombination mit einer Tasse Kaffee – kann Ihnen in Situationen helfen, in denen Sie sich beim besten Willen keine Schläfrigkeit erlauben dürfen. Die Schlafpause sollte aber nicht länger als höchstens eine halbe Stunde dauern; denn sonst gelangen Sie in eine Tiefschlafphase, fühlen sich nach dem Aufwachen müde und benommen und brauchen erst mal einige Zeit, um wieder in der Alltagsrealität anzukommen. Manchmal ist diese Grenze sogar schon nach 20 Minuten erreicht. Also stellen Sie sich einen Wecker oder nutzen Sie die Weckfunktion Ihres Smartphones!

Und wie steht es mit den Mahlzeiten?

Auch das Essen hat Einfluss auf Ihre Wachheit bzw. Schläfrigkeit. Also gestalten Sie Ihre Tagesmahlzeiten leicht verdaulich und nicht zu reichlich! Das gilt vor allem für das Mittagessen. Denn fettes, schwer verdauliches Essen und zu große Portionen machen schläfrig; das Gleiche gilt für Alkohol zum Mittagessen, auf den man während des Arbeitstags ohnehin verzichten sollte. (Das gilt auch für „Geschäftsessen“!) Orientieren Sie sich bei Ihrer Ernährung am besten an den Prinzipien der leichten Vollkost: Obst, Gemüse, Salate, Milchprodukte, Kohlenhydrate, fettarme tierische oder pflanzliche Lebensmittel und wenig Zucker.

Vielen Menschen fällt es leichter, sich an kleine Essensportionen zu halten, wenn sie gegen den „Hunger zwischendurch“ kleine Snacks oder Zwischenmahlzeiten wie beispielsweise ein Stück Obst, eine Handvoll Nüsse oder einen Becher Joghurt zu sich nehmen. Doch das ist individuell verschieden. Probieren Sie aus, ob Sie mit oder ohne Snacks besser zurechtkommen!

Schritt Nr. 3: Lichttherapieund medikamentöse Wachmacher

Zusätzlich zu dem im vorigen Schritt beschriebenen Wachheitsmanagement spielt auch der richtige Umgang mit Licht eine sehr wichtige Rolle. Nicht nur für einen erholsamen Nacht- schlaf, sondern auch für Ihre Wachheit bei Tage ist es wichtig, sich morgens zuallererst eine möglichst großzügig bemessene Portion Tageslicht zu gönnen. Wenn Sie können, gehen Sie zu Fuß zur Arbeit oder fahren Sie mit dem Fahrrad. Falls der Weg dafür zu weit sein sollte, setzen Sie sich zum Frühstück wenigstens auf den Balkon, in den Garten oder an ein helles Fenster.

Für die Wintermonate, in denen die Sonne nur selten scheint, kann man sich mit einer Lichttherapielampe behelfen. Diese Lampe hilft nicht nur Menschen, die nachts schlecht schlafen, sondern auch solchen, die unter Tagesschläfrigkeit leiden. Dabei nimmt man jeden Tag eine „Lichtdusche“ mit einer speziellen Therapielampe, die besonders helles Licht erzeugt. Solche Lampen kauft man am besten im Gesundheitsfachhandel. In- formieren Sie sich dort über alle Details! Grundsätzlich gilt: Wer morgens unausgeschlafen oder tagsüber öfters schläfrig ist, sollte sich am besten gleich nach dem Aufstehen vor die Therapielampe setzen, um seine Ausschüttung des „Schlafhormons“ Melatonin zu unterdrücken. Es gibt übrigens auch Lichttherapie-Stirnbänder, die manche Patienten lieber mögen, weil sie eine größere Mobilität ermöglichen. Dabei wird Licht von oben nach unten ins Auge gestrahlt, ohne zu blenden oder die Sicht zu behindern.

In manchen Fällen geht es freilich nicht ohne Vigilanz steigernde („wach machende“) Medikamente. Zwei relativ gut verträgliche medikamentöse „Wachmacher“, die in der EU seit ein paar Jahren unter bestimmten Bedingungen zur Behandlung von Tagesschläfrigkeit zugelassen sind, sind Sunosi® (Solriamfetol) und Ozawade® (Pitolisant). Lassen Sie sich von Ihrem Arzt dazu beraten!

Quelle:

Marion Zerbst, das schlafmagazin 03/2025

Jürgen Zulley/Barbara Knab: „Wach und fit. Mehr Energie, Leistungsfähigkeit und Ausgeglichenheit“. Mabuse Verlag, 2009